悩める人

悩める人「親の介護が突然始まったけど、何から手をつけていいか分からない…」

悩める人

悩める人「在宅介護って、家族だけで本当にできるのかな…?」

大切なご家族の介護が始まるとき、期待よりも不安が大きい、と感じる方は少なくありません。

特に、これまで介護の経験がない方にとっては、右も左も分からず途方に暮れてしまうかもしれませんね。

- 在宅介護の始め方

- 知っておくべき基本的なケア

- 介護者の負担を軽くする制度やサービス

- 無理なく続けるための心構え

介護課長

介護課長「在宅介護の教科書」として分かりやすく解説していきます

この記事を読めば、在宅介護の全体像が分かり、「まず何をすべきか」「誰に相談すればいいか」が見えてくるはずです。

少しでもあなたの不安が和らぎ、前向きな一歩を踏み出すヒントになれば嬉しいです。

まずは何から始める?在宅介護のスタートガイド

悩める人

悩める人「本当に何から手をつければいいの?役所に行けばいいの?」

介護課長

介護課長まずは慌てずに、状況を整理することから始めましょう!頼りになる相談窓口もありますよ。

在宅介護は、やみくもに始めてしまうと、ご本人にとってもご家族にとっても負担が大きくなる可能性があります。

以下のステップで進めていくのがおすすめです。

状況把握:ご本人の状態と希望を知る

まず一番大切なのは、介護が必要なご本人の心身の状態を正確に把握することです。

ご本人の意向を尊重しながら、「何ができて、何が難しいのか」を具体的にリストアップしてみましょう。

かかりつけ医に相談するのも良い方法ですよ。

相談窓口を活用しよう:地域包括支援センター

悩める人

悩める人「専門的なことは難しくてよく分からない…誰か相談に乗ってくれないかな?」

介護課長

介護課長そんな時に頼りになるのが『地域包括支援センター』です!

介護に関する最初の相談窓口として、ぜひ活用してくださいね。

介護に関する悩みや相談は、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」にするのが一般的です。

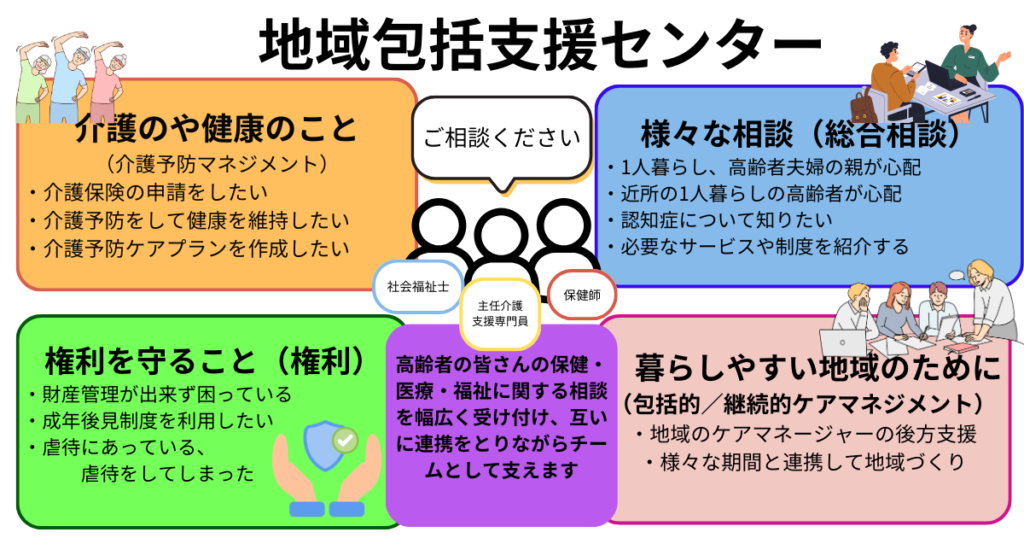

地域包括支援センターとは?

・高齢者の介護、福祉、医療、権利擁護など、様々な相談に対応する公的な総合相談窓口

・保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が在籍しており、無料で相談に乗ってくれる

・「何から手をつけていいかわからない」「どんなサービスがあるの?」といった漠然とした悩みでも大丈夫

専門のスタッフ(保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなど)が、親身になって相談に乗ってくれます。「どこに相談したらいいか分からない」という場合は、まずここへ連絡してみるのがおすすめです。

インターネットで「お住まいの市区町村名 地域包括支援センター」と検索すれば、連絡先が見つかりますよ。

介護保険サービスを利用する準備 – 要介護認定の申請

公的な介護サービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど)を利用するには、原則として「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。

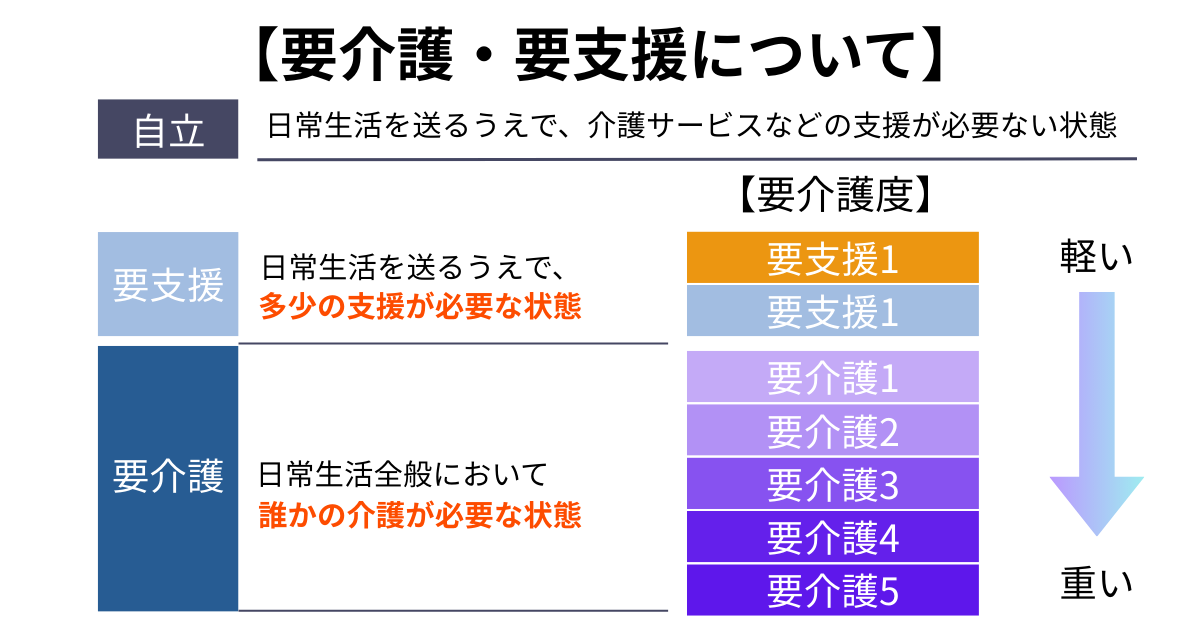

要介護認定とは?

・どのくらいの介護(支援)が必要な状態かを判断するための、市区町村による公式な認定です。

・「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に区分され、区分によって利用できるサービスの量や種類が変わります。

介護課長

介護課長申請手続きが複雑に感じるかもしれませんが、地域包括支援センターがサポートしてくれますので、まずは相談してみましょう。

ケアプラン作成:介護の計画を立てる

要介護認定を受け、介護保険サービスを利用する場合、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成する必要があります。

これは、ご本人の状況や希望に合わせて、どのような介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかを具体的に計画するものです。

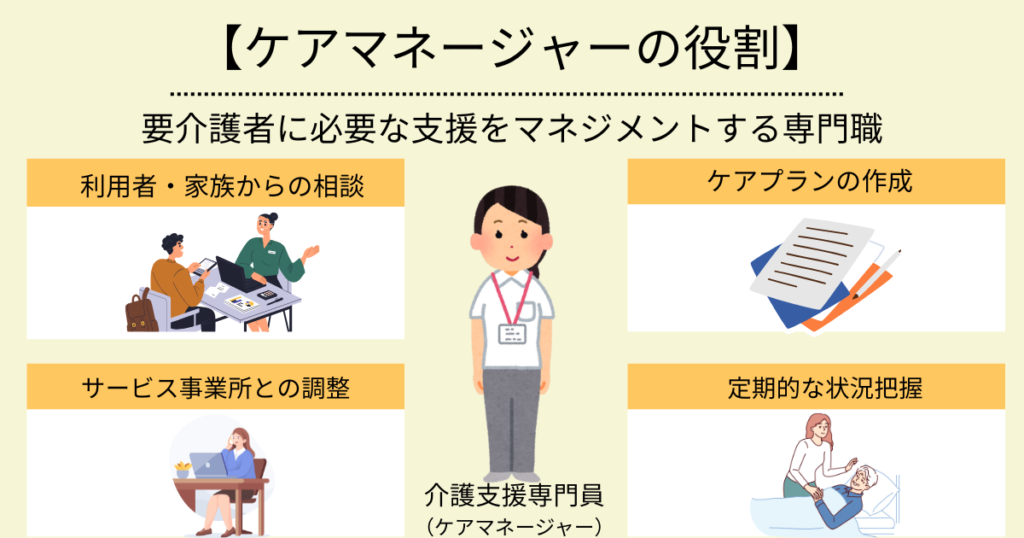

「どのサービスを、どれくらい利用すればいいの?」そんな疑問に答えてくれるのが、ケアマネージャー(介護支援専門員)です。

ケアマネージャーとは?

利用者や家族の希望、身体の状態に合わせた介護サービスの計画書を作成してくれる専門職です。

サービス事業所との連絡調整なども行ってくれます

ケアプラン作成の流れ

ケアプランは、基本的にケアマネージャー(介護支援専門員)がご本人やご家族と相談しながら作成します。

地域包括支援センターで紹介してもらうか、自分で居宅介護支援事業所を探して依頼することも可能です。

知っておきたい!在宅介護の基本ケア

在宅介護では、ご家族が中心となって日々のケアを行う場面も多くなります。

ここでは、基本的なケアの種類とポイントをご紹介します。

食事のサポート

食べることは、生きる楽しみであり、健康維持の基本です。

・栄養バランス:低栄養にならないよう、バランスの取れた食事を心がけましょう。

・形態: 噛む力や飲み込む力に合わせて、刻み食やミキサー食、とろみをつけるなどの工夫が必要な場合もあります。

・姿勢: 誤嚥(食べ物が気管に入ること)を防ぐため、正しい姿勢で食事ができるようサポートしましょう。

介護課長

介護課長「食事の介助は、ご本人のペースに合わせることが大切ですよ。無理強いせず、楽しい雰囲気で食事ができると良いですね。」

排泄ケア

排泄は非常にデリケートな問題です。ご本人の羞恥心に配慮し、尊厳を守るケアを心がけましょう。

・トイレ誘導: 定期的に声かけをし、できるだけトイレで排泄できるようサポートします。

・おむつ交換: 必要な場合は、皮膚トラブルを防ぐためにも、こまめな交換と清潔保持が重要です。

・環境整備: ポータブルトイレの設置や手すりの取り付けなど、安全に排泄できる環境を整えることも大切です。

入浴・清潔ケア

身体を清潔に保つことは、感染症予防だけでなく、気分転換にもつながります。

安全確保: 浴室での転倒は非常に危険です。滑り止めマットや手すりの設置、介助者がそばにつくなどの配慮が必要です。

全身浴が難しい場合: シャワー浴や、身体を拭く清拭(せいしき)、部分浴(手浴・足浴)などで代用することも可能です。

皮膚の観察: 清潔ケアの際に、皮膚に異常がないか(赤み、傷、乾燥など)をチェックしましょう。

悩める人

悩める人「お風呂に入れるのが一番大変そう…。一人で支えられるか心配…。」

介護課長

介護課長入浴介助は体力も使いますし、転倒のリスクもあって不安ですよね。訪問入浴などの介護サービスを利用するのもおすすめですよ!

移動・移乗のサポート

ベッドから起き上がる、車椅子へ移る、歩くといった動作のサポートです。

正しい介助方法: 無理な力で介助すると、ご本人だけでなく介助者の腰などを痛める原因になります。福祉用具(手すり、歩行器、スライディングボードなど)を活用したり、専門職から正しい介助方法を教わったりしましょう。

転倒予防: 転倒は骨折などにつながる大きなリスクです。室内の段差をなくす、床に物を置かないなど、安全な環境を整えましょう。

介護課長

介護課長高齢になると、筋肉の衰えや反応の鈍さから、転倒しやすくなります。

次のポイントを意識しましょう

環境整備

・床に物を置かない、コード類をまとめる。

・滑りやすいマットや絨毯は固定するか撤去する

・廊下や階段、トイレなどに手すりを設置する(住宅改修費の支給対象になることも)

・夜間は足元灯をつけるなど、明るさを確保する

服薬管理と健康チェック

薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐことは、病状の安定に不可欠です。

服薬: お薬カレンダーや配薬ケースなどを活用し、正しく服用できるようサポートします。

健康チェック: 日々の体温、血圧、脈拍、表情、食欲、排泄状況などを観察し、変化があれば早めにかかりつけ医やケアマネージャーに相談しましょう。

介護者の負担を減らす!利用できる制度・サービス

悩める人

悩める人「家族だけで全部やるのは無理かも…。どんなサービスが使えるの?」

介護課長

介護課長在宅介護は、家族だけで抱え込まず、使える制度やサービスを積極的に活用することが大切ですよ。介護保険サービスを中心に、様々なサポートがあります。

介護者の負担を軽減し、在宅介護を継続するためには、公的な制度や民間のサービスを上手に組み合わせることが重要です。

介護保険サービスの種類

要介護認定を受けると、介護保険サービスを原則1割~3割の自己負担で利用できるようになります。(所得に応じて負担割合が変わります)

介護課長

介護課長例えば、1ヶ月の介護サービス利用料が28,000円(10割負担の場合)

1割負担=約2,800円 1ヶ月「10分の1の価格」で利用が可能。

訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプ): ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴、排泄、食事介助など)や生活援助(掃除、洗濯、調 理、買い物代行など)を行います。

訪問看護: 看護師などが訪問し、病状の観察、医療処置(点滴、褥瘡ケアなど)、療養上のアドバイスを行います。

訪問リハビリテーション: 理学療法士や作業療法士などが訪問し、自宅でリハビリを行います。

訪問入浴介護: 専用の浴槽を持ち込み、自宅での入浴を介助します。

通所サービス

通所介護(デイサービス): 施設に通い、食事、入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けられます。家族の休息(レスパイト)にも繋がります。

通所リハビリテーション(デイケア): 医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリテーションを中心に行います。

短期入所サービス(ショートステイ)

一時的に施設に宿泊し、介護や機能訓練を受けられます。家族の病気や冠婚葬祭、休息などの際に利用できます。

福祉用具の利用

レンタル(貸与):車いす、特殊寝台(介護ベッド)、手すり、歩行器などをレンタルできます。

購入費の支給: 腰掛便座、入浴補助用具など、レンタルになじまない特定福祉用具の購入費の一部が支給されます。

住宅改修費の支給:手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更など、自宅での生活をしやすくするための改修費用の一部が支給されます。

介護課長

介護課長どのサービスが合っているかは、ご本人の状態やご家族の状況によって異なります。ケアマネージャーさんとよく相談して、最適なプランを立てましょう。

介護保険外サービス

介護保険サービスだけではカバーしきれないニーズに応える、民間のサービスもあります。

全額自己負担になりますが、柔軟な対応が期待できます。

介護保険外サービスの例

- 配食サービス: 栄養バランスの取れた食事を自宅まで届けてくれます。

- 民間の家事代行・見守りサービス: 介護保険の範囲外の家事(大掃除、庭の手入れなど)や、安否確認など。

- 移送サービス(介護タクシー): 通院などの際の移動をサポートします。

介護用品のレンタル・購入補助

介護保険では、特定の福祉用具(車椅子、特殊寝台など)のレンタルや、購入(ポータブルトイレ、入浴補助用具など)に対して費用補助があります。対象となる品目や条件があるので、ケアマネージャーに確認しましょう。

家族介護者支援制度

自治体によっては、家族介護者向けの支援制度(介護者交流会、介護教室、慰労金の支給など)を設けている場合があります。地域包括支援センターや市区町村の窓口で情報収集してみましょう。

在宅介護を続けるための心構えと工夫

在宅介護は長期戦になることも少なくありません。

介護者自身が心身ともに健康でいることが、結果的に良い介護につながります。

完璧を目指さない

介護課長

介護課長『ちゃんとやらなきゃ』『私が頑張らないと』と気負いすぎていませんか? 介護に100点満点はありません。完璧を目指さず、『まあ、いっか』と肩の力を抜くことも大切です。

すべてを完璧にこなそうとすると、介護者自身が疲弊してしまいます。

できないことがあっても自分を責めず、頼れるサービスは利用し、「今日はここまでできればOK」と考えるようにしましょう。

自分の時間も大切にする

悩める人

悩める人自分の時間なんて、全然取れない…。休むことに罪悪感を感じてしまう…。

介護課長

介護課長僕の施設に来る方も同じような声が聞かれます。

でも、介護者が倒れてしまったら元も子もありません。

意識して休息を取り、自分のための時間を作ることは、介護を続けるために不可欠なんです。

ショートステイやデイサービスなどを利用して、介護から離れる時間を作りましょう。

趣味を楽しんだり、友人と会ったり、ただゆっくり休むだけでも構いません。

意識的にリフレッシュする時間を持つことが、心の余裕につながります。

周囲に助けを求める勇気

一人で抱え込まず、兄弟姉妹、親戚、友人、ご近所など、頼れる人には遠慮なく助けを求めましょう。「迷惑をかけるかも」と思うかもしれませんが、状況を話してみるだけでも気持ちが楽になることがあります。

また、ケアマネージャーや地域包括支援センターの担当者は、介護の悩みを相談できる心強い味方です。困ったこと、辛いことがあれば、溜め込まずに相談しましょう。

情報収集を続ける

介護保険制度や利用できるサービスは、変化していくこともあります。

また、新しい介護用品やケアの方法なども登場します。

ケアマネージャーや地域包括支援センター、インターネット、書籍などを通じて、常に新しい情報を得るように心がけることも大切です。

まとめ:あなたは一人じゃない!頼れる人や制度を活用しよう

今回は、在宅介護を始めるにあたって知っておきたい基本的な知識や制度について解説しました。

- まずは状況把握と相談から! 地域包括支援センターを頼りましょう。

- 基本ケアのポイント を押さえ、安全で尊厳を守るケアを。

- 介護保険サービスなどを積極的に活用 し、介護者の負担を軽減しましょう。

- 完璧を目指さず、自分の時間も大切に。 周囲に助けを求めましょう。

在宅介護は、決して楽なことばかりではありません。

しかし、適切な知識とサポートがあれば、ご本人にとってもご家族にとっても、住み慣れた家で穏やかに過ごすための選択肢となり得ます。

介護課長

介護課長最初は不安でいっぱいだと思いますが、あなたは一人ではありません。地域包括支援センターやケアマネージャー、様々なサービスがあなたとご家族を支えてくれます。

どうか一人で抱え込まず、まずは相談することから始めてみてくださいね。

この記事が、あなたの在宅介護の第一歩を、そしてこれからの日々を、少しでも明るく照らす一助となれば幸いです。

Len

kaigoshi/Minimalist / Blogger/

30代 介護業界16年目 介護課長

現場と管理の両方を経験

現場ですぐに役立つ介護のコツや工夫(身体介護、認知症ケアなど)

介護職を目指す人、現役介護士のキャリアアップ&年収UP方法

ご家庭での介護にも活かせる介助のポイントや考え方 を発信中