突然やってくる「親の介護」… 何から始めればいいの?

「最近、親の様子が少し心配…」「もしかして、そろそろ介護が必要?」 そんな風に感じ始めたとき、多くのご家族が最初に直面するのが「介護保険」という言葉かもしれませんね。

悩める人

悩める人介護保険って聞いたことはあるけど、仕組みがよくわからない…手続きも難しそうだし、費用も心配…

介護課長

介護課長いざ自分たちのこととなると、何から手をつければいいのか、誰に相談すればいいのか、不安でいっぱいになるのは当然です

でも、安心してください。介護保険制度は、介護が必要になった方とそのご家族を社会全体で支えるための大切な仕組みです。

- 介護保険制度の基本的な仕組み

- 家族が知っておきたい申請から利用までの流れ

- 気になる費用負担の目安

- 困ったときに頼れる相談窓口

この記事を読めば、介護保険利用への第一歩を安心して踏み出せるはずですよ。

まずは全体像を掴んで、落ち着いて準備を進めていきましょう。

そもそも「介護保険制度」ってどんな制度? 基本を知ろう

まずは、介護保険制度がどんなものなのか、基本的なところを押さえておきましょう。

なぜ介護保険制度ができたの?

介護保険制度は、高齢化が進み家族だけでの介護が難しくなったため、社会全体で支え合う仕組みとして2000年に作られました。

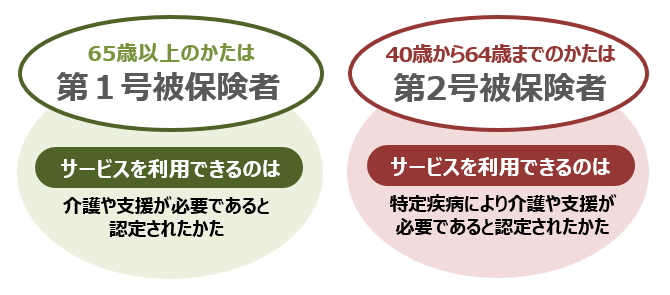

誰が利用できるの?

介護保険のサービスを利用できるのは、原則として市区町村にお住まいの以下の条件に当てはまる方です。

65歳以上の方(第1号被保険者): 原因を問わず、日常生活で介護や支援が必要と認定された方。

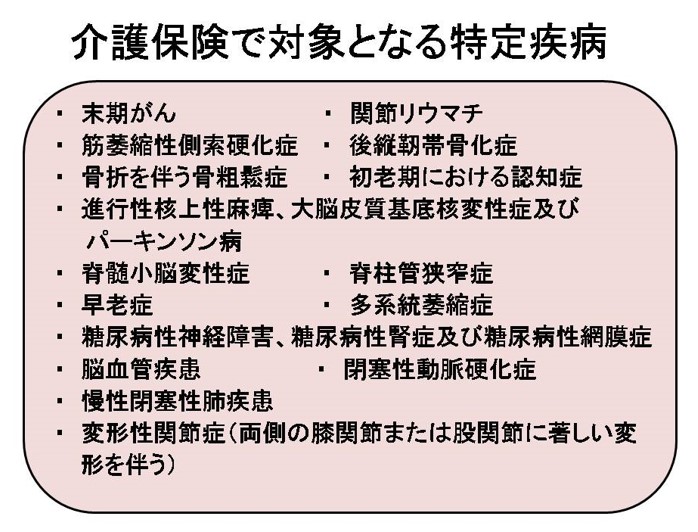

40歳から64歳までの方(第2号被保険者): 特定の病気(末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など、加齢に伴う病気として定められた16種類)が原因で、介護や支援が必要と認定された方。

介護課長

介護課長つまり、65歳以上であれば、病気やケガなど原因に関わらず、介護が必要と判断されれば対象になる可能性があります。40歳~64歳の方は、対象となる病気が決められているのがポイントです

どんなサービスが受けられるの?

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて以下の種類があります。ご本人の心身の状態や、ご家族の状況に合わせて、様々なサービスを組み合わせて利用することができます。

- 自宅で受けるサービス(訪問サービス):

- ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴、排泄、食事など)や生活援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。(訪問介護)

- 看護師などが訪問し、健康チェックや医療的なケアを行います。(訪問看護)

- 自宅でリハビリテーションを受けられます。(訪問リハビリ)

- 施設に通って受けるサービス(通所サービス):

- デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けられます。他の利用者さんと交流する機会にもなります。(通所介護/デイサービス)

- 医療的なケアやリハビリを中心に行う施設に通います。(通所リハビリ/デイケア)

- 短期間、施設に宿泊するサービス(短期入所サービス):

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間宿泊し、介護や支援を受けられます。

家族の休息(レスパイトケア)のためにも利用されます。(短期入所生活介護/ショートステイ)

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間宿泊し、介護や支援を受けられます。

- 施設に入居して受けるサービス(居住サービス):

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護付き有料老人ホームなどに入居し、24時間体制で介護を受けられます。

- その他:

- 福祉用具(車いす、介護ベッドなど)のレンタルや購入費の補助

- 住宅改修(手すりの設置、段差解消など)費用の補助

介護課長

介護課長どんなサービスが合っているかは、専門家と一緒に考えていくので心配はいりませんよ!

【家族向け】介護保険の申請から利用までの流れを知ろう

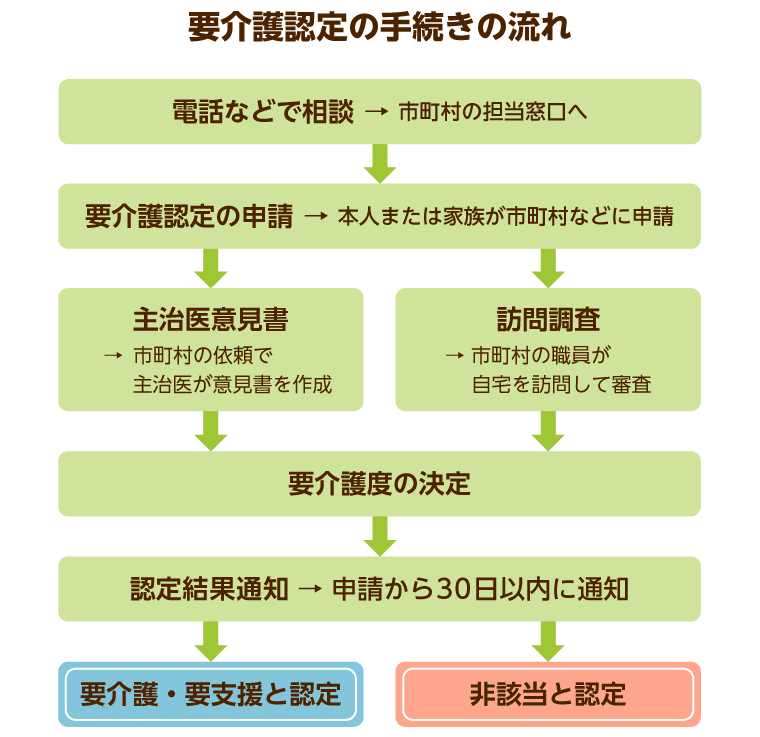

では、実際に介護保険サービスを利用するには、下記のような流れとなります。

【STEP1】まずは相談!「地域包括支援センター」へ行ってみよう

「介護が必要かも?」と思ったら、まずはお住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談するのがおすすめです。

ここは、高齢者の暮らしを様々な面からサポートする公的な相談窓口です。

介護課長

介護課長お住まいの地域にある「地域包括支援センター」を探してみてください。専門職が無料で相談に乗ってくれます。

【STEP2】「要介護(要支援)認定」の申請

介護保険サービスを使うには、市区町村の「介護認定申請」がスタート地点です。

本人、または家族、ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員などが代理で申請可能です。

・市区町村の介護保険担当窓口

・地域包括支援センター

必要書類をそろえる

(1)要支援・要介護認定申請書

役所・役場の窓口に置いてあるほか、インターネットからもダウンロードできます。

(2)介護保険被保険者証

(3)健康保険被保険者証

第2号被保険者(40~64歳)は必要です

(4)マイナンバーが確認できるもの

※写しでも可能

(5)申請者の身元が確認できるもの

運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など

(6)主治医の情報が確認できるもの

診察券など

本人以外が申請する場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」が必要

【STEP3】主治医の意見書を提出

申請後、市から「主治医意見書」の作成依頼が届きます。

ポイント

・治療から日頃の健康管理まで相談できる、かかりつけ医をきめておきましょう。

・診察を受ける際は、普段の様子(できないこと、困っていること)をメモしておくとスムーズです。

介護課長

介護課長かかりつけ医がいない場合、市に相談すれば紹介してくれますよ

【STEP4】訪問調査を受ける

利用者の住まいに市区町村の職員が訪問し、生活状況や心身の状況、特別な医療の必要性などを調査します

調査内容は大きく分けて以下の6項目です。

- 身体機能・起居動作

日常生活を送るうえで必要となる基本的動作に障害があるかどうかをチェックします。 - 生活機能

自分ひとりで日常生活を問題なく送れるかをチェックします。 - 認知機能

認知機能に問題がないかをチェックします。 - 精神/行動障害

直近1ヵ月間で、精神・行動に不適切な行動がなかったかをチェックします。 - 社会生活への適応

社会生活を適切に送る能力があるかどうかをチェックします。 - 特別な医療に関する項目

過去14日間に受けた特別な医療(医師または医師の指示のもとでの看護師等によって行われる医療行為)の有無をチェックします。

介護課長

介護課長認定調査には、できるだけ家族も同席するのがおすすめです。ご本人が普段困っていることや、家族から見た状況などを調査員にしっかり伝えることが大切ですよ。事前にメモなどにまとめておくと良いかもしれませんね

【STEP5】認定結果の通知を待つ(約1か月)

調査結果と主治医の意見書をもとに、市が「要介護度(要支援1~要介護5)」を決定します。

結果は申請からおおむね30日以内に通知されます。

審査結果に不服がある場合は?

認定結果に不服がある場合、申し立てが可能です。また、区分変更の申請手続きも一つの方法です。明らかに認定結果と異なると思われた場合、担当するケアマネージャーにご相談ください。

介護認定が出たら、次にやること

認定結果が出たら、次は「どんなサービスを、どのくらい利用するか」を決めるケアプランを作成します。

- 要支援1・2の方: 地域包括支援センターの担当者が作成します。

- 要介護1~5の方: 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。

ケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら、心身の状態や生活環境に合わせて、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。

悩める人

悩める人ケアマネジャーさんって、どうやって探せばいいんですか?

介護課長

介護課長地域包括支援センターや市区町村の窓口で、居宅介護支援事業所のリストをもらえますよ。ケアマネジャーさんとは長い付き合いになる可能性もあるので、相性も大切です。

【STEP6】 サービスの利用開始

ケアプランが決まったら、サービスを提供する事業者と契約を結び、いよいよサービスの利用が始まります。

なお、ケアプランに記載のないサービスは利用できません。もし利用したいサービスがあるときは、まずは担当のケアマネージャーに相談しましょう。

* 介護保険の申請に関する注意点

要介護認定には有効期間がある

介護課長

介護課長要介護認定の結果には以下のように有効期間があります

要介護認定の有効期間

| 対象 | 有効期間 |

| 新規申請 | 6ヵ月~12ヵ月 ※1 |

| 要介護認定の更新 | 12ヵ月~48ヵ月 ※2 |

※2. 市町村が必要と認める場合は3ヵ月~48ヵ月の間で月単位で市町村が定める期間

また、要介護認定は自動更新されません。有効期限が過ぎるとそのまま認定の効力は失われ、保険適用で介護サービスを受けられなくなるので注意しましょう。

要介護認定の更新手続き

要介護認定の更新手続きは、市役所(区役所)か地域包括支援センターにて行うことができます

要介護認定の有効期限満了の1~2ヵ月前に更新手続きの案内が通知されるので、届いたら更新の申請を行いましょう。

介護課長

介護課長更新の際も、認定審査員が利用者の状態を調べる訪問調査を実施します。同時に、かかりつけ医に対して主治医意見書の作成も依頼します。

気になる費用は?自己負担と軽減制度について

介護保険サービスを利用する際の費用負担は、多くの方が気になるところですよね。基本的な仕組みと、負担を軽くするための制度について見ていきましょう。

自己負担は原則1割(所得に応じて2~3割)

介護保険サービスを利用したときの費用は、かかった費用の原則1割が自己負担となります。

ただし、現役並みの所得がある方は、所得に応じて2割または3割負担となります。

| 年収目安 | 自己負担割合 |

| 一般的な収入の方 | 1割 |

| 年収280万円以上(単身) | 2割 |

| 年収340万円以上(単身) | 3割 |

介護課長

介護課長例えば、1万円分のサービスを利用した場合、自己負担は原則1,000円になる、ということですね。残りの9割は介護保険から給付されます。

負担割合はいつきまるの?

要介護認定で要介護や要支援の判定が下りるときに、自己負担割合も合わせて決定します

要介護度別の利用限度額

【介護度別】自己負担一覧

| 居宅介護サービス(30日) | |

| 要支援1 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,765円 |

| 要介護2 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217円 |

介護保険で利用できるサービスには、要介護度(要支援度)ごとに、1ヶ月あたりの利用限度額が定められています。

この限度額の範囲内であれば、自己負担は原則1割(または2~3割)で済みますが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

介護課長

介護課長ケアマネジャーが限度額を考慮しながらサービスを調整してくれるので、安心してくださいね。具体的な金額は、市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認できますよ。

自己負担が高額になった場合の軽減制度

毎月の自己負担額が高額になった場合、負担を軽減するための制度があります。

「高額介護サービス費制度」といい、1ヶ月の自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

介護課長

介護課長対象になるかどうか、手続き方法なども含めて、市区町村の窓口やケアマネジャーさんに確認してみるのがおすすめです。

他にも、所得の低い方向けの食費・居住費の負担軽減制度などもありますので、費用面で不安がある場合は、遠慮なく相談してみましょう。

どこに相談すればいい?頼れる窓口を知っておこう

介護に関する悩みや疑問は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが大切です。

主に以下の窓口があります。

- 地域包括支援センター: 介護に関する最初の相談窓口として最適です。介護保険の申請サポートから、地域の様々なサービスの情報提供まで、幅広く対応してくれます。「どこに相談すればいいかわからない」という場合は、まずここを訪ねてみましょう

- 市区町村の介護保険担当窓口: 介護保険の申請手続きや、保険料、各種制度に関する問い合わせに対応しています。

- ケアマネジャー(介護支援専門員): 要介護認定を受けた後の、ケアプラン作成やサービス事業者との連絡調整など、実際のサービス利用をサポートしてくれる専門家です。

介護課長

介護課長これらの窓口は、連携を取りながらサポートしてくれます。まずは話しやすいところに連絡してみるのが良いですよ。電話相談を受け付けている場合も多いです。

まとめ:一人で悩まず、まずは専門家へ相談を

今回は、介護保険制度の基本的な仕組みから、申請・利用の流れ、費用について解説しました。

- 介護保険は、介護が必要な方と家族を支える社会の仕組みであること

- 利用するには「要介護(要支援)認定」の申請が必要なこと

- 費用負担は原則1割(所得により2~3割)で、軽減制度もあること

- 困ったときは「地域包括支援センター」などの相談窓口があること

流れや費用のことが分かって、少し安心しました。まずは地域包括支援センターに相談してみます。

介護課長

介護課長専門家のサポートを得ながら、ご本人もご家族も無理なく過ごせる方法を一緒に見つけていきましょう。最初の一歩を踏み出すことが大切ですよ。