はじめに:現場で “使える” 介護スキルとは?

利用者様の安全・安心を守るためには、“実際に使える”スキルが必要になってきます。

介護は「技術職」です。”なんとなくやる”だと、ご利用者の安全や尊厳を守れません。

今回は、介護現場で実際に使える知識をお届けします。

この記事では、未経験・新人の方でも現場で役立つ介護の基本技術を、シーン別にわかりやすく解説します。

・介護技術の基本6ポイントとは

・実践編技術 各ポイント

○体位交換

○移乗介助

○排泄介助

○食事介助

◯入浴介助

・まとめ

介護課長

介護課長現場で実践しているノウハウもあります!ぜひ参考にしてみてください

介護の質が上がる!6つの技術ポイント

介護の仕事は、利用者様の生活を支えるためになくてはならない仕事です。

だからこそ、「なんとなく」行うのではなく、根拠に基づいた安全な支援を積み重ねていくことで、

事故の防止や利用者様との信頼関係へと繋がり、安心したケアが提供できるようになります。

① とにかく安全!が介護の基本

作業スピードよりも、何より大切なのはご利用者の「安全」です。

どんな動作も、常に「この動きに転倒リスクはないか?」を頭に置いて行動しましょう。無理に一人で抱えたり、時間短縮のために急いだりするのはNG。手順を守り、声かけをしながら慎重に行うことが、事故を未然に防ぎます

② 「自分でできた!」を引き出す介助

介護は“やってあげる”ものではなく、“できる力を引き出す”もの。

すべてを介護者が動かしてしまうと、本人の身体機能や自尊心を損なう原因になります。

「あと少し手を貸せば自分でできる」というラインを見極めて、自然な動きを促しましょう。

これはリハビリにもつながり、日常生活の自立支援にも効果的です。

③ 「怖い・痛い」を感じさせない関わり方

不安や恐怖を与える介助は、信頼関係を一瞬で壊します。

例えば、急な動きや強い力、表情のこわばりは、それだけで「怖い」と感じさせてしまいます。

介助中はやさしい表情と、ゆっくり丁寧な動作を意識しましょう。相手の表情をよく観察しながら、「怖くない・痛くない」を心がけることが大切です。

④ 伝えて・待って・動く!声かけ3ステップ

介助を始めるときには、必ず「声かけ」「説明」「同意」がセットです。

「今から立ち上がりますね」など、短く分かりやすい言葉で伝えることが不安の軽減につながります。言葉だけでなく、目線や表情でも「安心して大丈夫ですよ」というメッセージを届けましょう。

⑤ 「手のひら介助」でやさしく支える

高齢者の肌や関節はとてもデリケートです。

介助するときは手のひら全体を使って、広い面でゆっくりと支えることが基本。指先だけで掴んだり、力任せに引っ張ったりすると、アザや痛みの原因にもなります。自分の重心を使ったスムーズな体重移動も意識すると、負担が減り疲れにくくなります。

⑥ その日その時の「ちょうどいい介助」を見極める

昨日できた動作が、今日もできるとは限りません。

体調や気分によって「できること」「できないこと」は変わります。部分的に支援する“部分介助”の視点を持つことで、ご本人の自立心を尊重しながら支援ができます。決めつけず、毎回観察しながら、その日のベストな支援を選びましょう。

基本の介護技術とテクニック

● 体位変換

体位変換とは

ベッド上で寝たままの姿勢を変えるケア。

同じ体勢が続くと床ずれ(褥瘡)や関節のこわばりが起きやすくなるため、定期的に体の向きを変える必要があります

- 目安は「2時間に1回」

長時間同じ姿勢を避けるために、2時間に1回を目安に体位を変えましょう(夜間は状態により調整)。 - 声かけは必ず!

「これから右を向きますね」と安心できる声かけをしてから行動。急な動作は不安・拒否・転倒につながります。 - 体の動かし方のコツ

特に高齢者は関節が固くなっているので、無理なねじれはケガの原因になります。

体位変換の基本パターン

| 体位名 | 特徴と使い分け |

| 仰臥位(ぎょうがい) | あお向け。基本姿勢。長時間はNG。 |

| 右側臥位(うそくがい) | 右を下にした横向き。食後は避ける。 |

| 左側臥位(さそくがい) | 左を下にした横向き。誤嚥リスクが高い人に有効。 |

| 半側臥位(はんそくがい) | やや斜めの横向き。負担が少ないので多用される。 |

| ファーラー位 | 背もたれを45度程度起こした姿勢。呼吸や食事がしやすい。 |

注意ポイント

- 腕や足だけを引っ張らない

- いきなり体を回さない

- 肩や膝を無理に持ち上げない

負担を軽くするには「スライディングシート」がおすすめ!

体位変換時、「腰が痛い…」「重くてうまく動かせない…」こんな場面があると思います。

そんなときに活躍するのが、スライディングシート(介助用すべり布)です。

\ 施設でも使われているアイテム /

介護課長

介護課長僕の施設でも、介助が必要な方のベッドに準備していつでも使えるようにしています。

● 移乗介助(ベッド⇔車椅子など)

移乗介助とは

移乗介助とは、ベッドから車いす、車いすからトイレ、床から椅子など、「座る場所や姿勢を移す」介助のことです。

- 安全第一!

利用者も介助者も怪我をしない姿勢が大前提!持ち上げる介助はNG!! - 声かけとタイミング

「今から動きますよ」「立ちますよ」と動きに合わせた声かけで安心感&タイミングが合いやすくなる - 重心移動でラクに介助

持ち上げるのではなく、ご本人の動きを引き出しながら支えるのがコツ。介助者は、腰ではなく自分の体重(重心)を使って支えることで負担がグッと減ります。

注意ポイント

- 急に立ち上がらせる

- 声かけなしで動かす

- 全部、介護者が抱える(=腰を痛める為)

移乗が楽になる!ノーリフトケアの考え方

「移乗って、力も必要だよね」

「体格のいい利用者は重くて大変!」

そう思っている人に知って欲しいのが、”ノーリフト”という考え方。

介護課長

介護課長移乗の時、”よっこらしょ”と持ち上げなくていいんです!

ノーリフトケア(No Lift Care)とは、介助者が利用者を「持ち上げない介助方法」のこと

・介助者の腰痛予防

・利用者の自立支援

この2つを同時に叶える安全で効率的なケアとして、広まっています。

関連記事↓

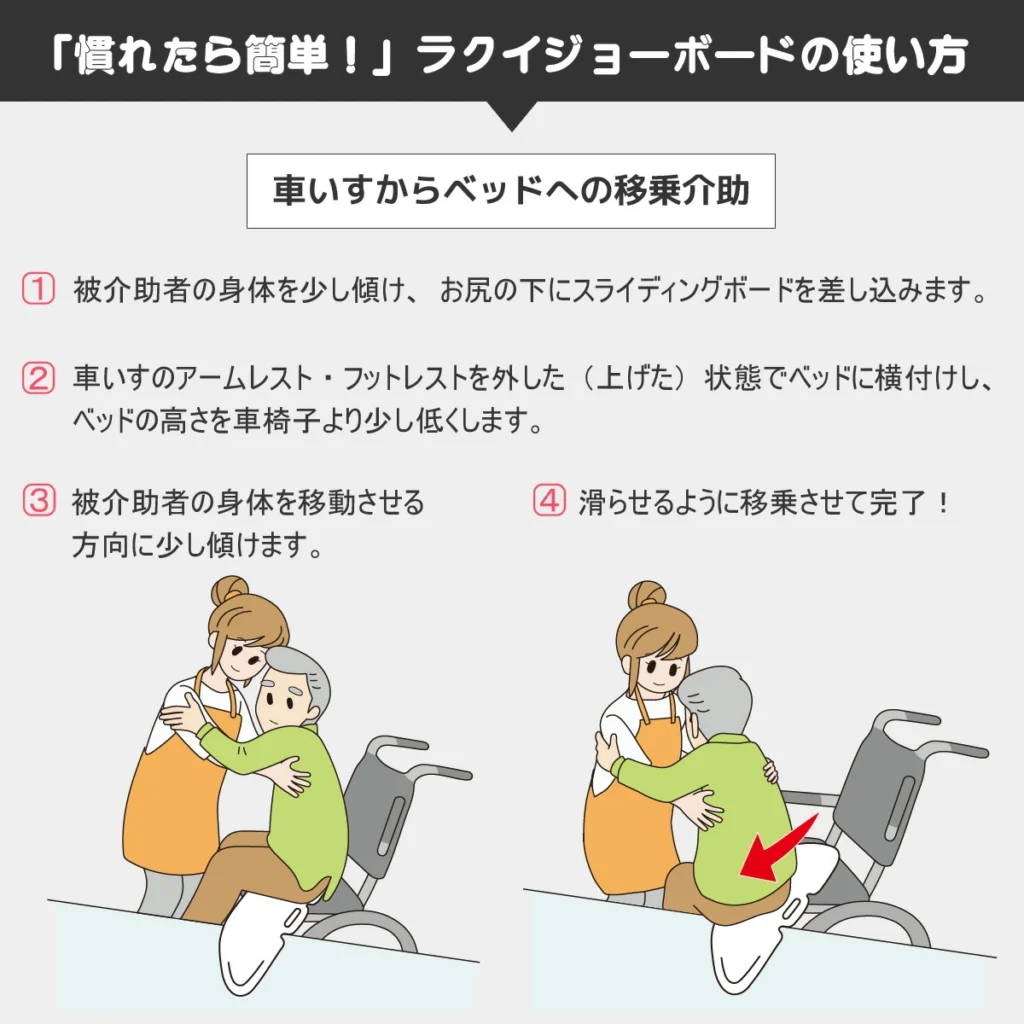

ノーリフトを助けてくれるアイテム3選

スライドボード

ベッドから車いすなどへ移動するときに使う板状の福祉用具です。

お尻の下に板を差し込むことで、すべるようにスムーズに移乗できます。

イメージはこんな感じ

何より、介助者の負担が大幅に軽減されます

●排泄介助

排泄介助とは?

トイレやおむつ交換など、排尿や排便を安全・清潔に行えるように手助けすることを言います。

例えばこんなサポートがあります。

| 排泄介助で行うこと | 具体的な内容 |

| トイレの誘導 | 歩行や車椅子の移動を手伝う |

| 着脱の介助 | パンツやズボンを下ろす手伝い |

| 排泄中の見守り | 安心して排泄できるようにそばで待つ |

| 清拭 | 排泄後、お尻を拭いて清潔にする |

| おむつ交換 | ベッド上やトイレでの交換、処理 |

介護課長

介護課長このように、排泄介助は「ただのお世話」ではなく、生活の質(QOL)を守る大切なケアのひとつなんです。

そんなことはわかっているけれど、実際は「何から気をつければいいの?」と悩むことがあると思います

ここからは、現場でもすぐに役立つ「排泄介助の4つの基本ポイント」を、初心者にもわかりやすくご紹介します。

① 排泄のタイミングをつかもう

「トイレに行きたい」と言えない方でも、行動や表情でサインを出していることがあります。

・ソワソワする

・落ち着かない様子になる

・身体をモゾモゾ動かす

こうした行動が見られたときは、排泄の合図かもしれません。

また、食後30分以内は腸が動きやすくなるタイミングなので、食後にトイレへ誘導するのもおすすめです。

② 水分はしっかりとってもらおう

「トイレの失敗が心配だから」といって、水分を控えてしまう人が多いのですが、それは逆効果❌

水分が足りないと、尿路感染症や便秘、脱水などのリスクが高まります。

基本的には日中しっかりと水分をとってもらい、夜間だけ少し調整するのが理想的です。

③ 羞恥心に配慮しよう

排泄は誰にとってもデリケートな行為です。「見られたくない」「汚してしまって申し訳ない」と感じる方もたくさんいます。

・カーテンやドアをしっかり閉める

・体が見えないように工夫する

・声かけが必要な時は、優しく声をかける

といった、プライバシーへの配慮を忘れないことが大切です。 こうした気づかいが、利用者さんの「安心」につながります。

④ できることは本人に任せよう

ズボンを下ろす、手すりにつかまって立つ、体を少し動かす…。

こうした動作は、できる範囲でなるべく本人にやってもらうことが大切です。

介助が早すぎると、「やってもらうのが当たり前」になってしまい、身体機能の低下につながることもあります。

小さな「できた!」の積み重ねが、自信や意欲を引き出します。

介護課長

介護課長時間がかかるから・・・とやりがちですが、できるところはやってもらうが介護の基本!

排泄介助は、「ただのお世話」ではなく、その人らしさを守るための大切なケアです。

今回ご紹介したポイントを意識するだけで、利用者さんとの関係もぐっと良くなり、介助もやさしく丁寧なものになります。

●食事介助

食事介助とは?

食事介助とは、食事を自力でとることが難しい方に対して、食べる・飲み込む動作を安全にサポートする介護のこと。

ただ食べさせるだけではなく、

・姿勢を整える

・一口の量やペースを調整する

・むせや誤嚥を防ぐ

・食事を楽しめるように声をかける

など、安全に配慮しながた「食べる喜び」を支える大切なケアです。

介護課長

介護課長介助者がちょっとしたコツを知っておくだけで、むせや誤嚥のリスクを減らし、利用者の満足度もぐんとアップします。

1. 正しい姿勢を整える

・椅子や車椅子では、足を床につけ、背もたれで体を支え、やや前傾姿勢を保つ

・ベッド上では、背を45度以上起こし、頭の後ろにクッションを入れる

※姿勢が安定しないと飲み込みにくく、誤嚥の原因になります。

特に足が浮いていると体が前傾しづらくなり、食べづらくなるので注意しましょう。

2. 目線を合わせて安心感を

介助者は利用者の横に座り、目線の高さを合わせることが大切です。

表情や飲み込みの様子も確認しやすくなり、コミュニケーションも取りやすくなります。

3. 食前に水分を少し

食事の前にお茶や汁物などを一口飲んでもらうと、口の中が潤って食べ物が飲み込みやすくなります。

乾燥していると、むせやすくなるので大切な一手間です。

4. 一口の量は少なめに

・スプーン1杯は、小さじ1杯(約5cc)程度が目安

・飲み込んだことを確認してから、次の一口を運ぶ

5. 温度に気を配る

熱すぎる・冷たすぎる食事は、口腔の感覚を刺激しすぎてむせの原因になることも。

人肌程度(40℃前後)の適温で提供するのが理想です。

6. 食後は口腔ケアを忘れずに

食事のあとは、歯ブラシや口腔ケア用のウェットティッシュを使って、口の中をきれいにしましょう。

口の中に食べかすが残ったままだと、

・寝ている間に誤って飲み込んでしまう(誤嚥)

・細菌が増えて肺炎などの感染症を引き起こす

といった危険があります。

特に高齢者は、「食後の口の中を清潔に保つこと」=命を守るケアにつながります。

7. コミュニケーションを大切に

・「あと何口ですよ」「今のは美味しかったですか?」

・「今日はどうでしたか?」などの声かけも食事の一部です

会話を交えながら介助することで、利用者が「食事を楽しむ」ことができます。

8. むせ・誤嚥・窒息に注意

・食事中に咳き込んだら、誤嚥のサインかもしれないので、すぐ中断して様子を見る

・むせが続くときは、無理に食べさせず、食材のやわらかさや水分の量を見直す

・必要に応じて、トロミ剤やきざみ食に変更し、飲み込みやすく工夫する

9. 介助は“座って”行う

立ったまま介助すると、利用者との距離が遠くなり、姿勢も不安定になりやすいです。

介助者自身の負担も大きくなるため、イスに座って、落ち着いた姿勢で介助するのが基本です。

10. 食事の準備も介助の一部

・食事の前には、歯みがきや口腔ケアをして、口の中をきれいにしておくと飲み込みやすくなります

・お皿やスプーンは、本人が取りやすい位置に配置しておくとスムーズに食べられます

・テーブルの高さや角度が合っているかもチェックしましょう。高すぎたり低すぎたりすると、食べにくくなります

介護課長

介護課長ちょっとした準備の工夫で、利用者も介助者も食事がずっとラクになりますよ。

●入浴介助|

入浴介助とは?

入浴介助とは、ひとりで安全にお風呂に入るのがむずかしい人をサポートする介護のことです。

体を洗ったり、浴槽に出入りするのを手伝ったりするだけでなく、

・転倒を防ぐ

・お湯の温度を確認する

・声かけで安心感を与える

など、安全と快適さを両立する大切なケアです。

1. お湯の温度はぬるめでOK!

・お湯はだいたい37~40℃くらいがちょうどよい温度です

・シャワーをかけるときは、いきなり体の中心ではなく、手や足からかけるようにしましょう

熱すぎるとヒートショック(急な血圧変化)などの危険もあるので、ぬるめのお湯でこまめに温度確認するのが安心です。

2. 洗い残しやすいところに注意

・脇の下・指の間・足の指・陰部などは、つい洗い忘れがちです

・きちんと洗えていないと、かゆみや皮膚トラブルの原因になることもあります

やさしく声をかけながら、丁寧に洗うことを心がけましょう。

3. 浴槽に入るときはゆっくりと

・浴槽の出入りは、すべりや転倒のリスクが高い場面です

・必要に応じて、手すりやバスボード、浴槽内のイスを使うと安全です

無理に力で支えるのではなく、道具や環境を整えることがポイントです。

4. 入浴方法は体の状態に合わせて選ぶ

入浴の方法は、ひとつじゃありません。

・一般浴(ふつうのお風呂)

・シャワー浴

・機械浴

・ストレッチャー浴

利用者さんの体調や体の動きに合わせて、安全な方法を選ぶことが大切です。

5. 入浴前に準備しておくと安心

・滑りにくいマットやシャワーチェアなど、使いやすく整えておきましょう

・バスタオル、着替え、保湿クリームなども事前にすぐ取れる場所に準備

準備をしっかりしておくと、介助中にバタバタせずに落ち着いて対応できます。

6. 声かけで安心感アップ

・「これからシャワーをかけますね」

・「お湯の温度は大丈夫ですか?」

・「ゆっくりで大丈夫ですよ」など

ちょっとしたやさしい声かけが、利用者さんにとって大きな安心感になります。

何をするか伝えるだけで、怖さや不安がぐっと減ります。

7. 自分の体も大事にしよう

・中腰や無理な姿勢は、介助する人の腰や肩に負担がかかります

・ベッドやシャワーチェアの高さを調整したり、介助前にストレッチをしたりして自分の体も守りましょう

「自分が元気じゃないと、いい介助はできない!」という気持ちを大切にしてくださいね。

8. 入浴後の保湿ケアも忘れずに

・入浴のあとは肌が乾燥しやすくなるため、保湿クリームやローションでしっかりケアしておくと肌トラブルの予防になります

特に高齢者の肌は薄くて乾燥しやすいので、毎回のケアが大切です。

まとめ 「介護の質が上がる!6つの技術ポイントと基本の介助」

介護の現場で本当に役立つ、6つの介護技術の基本と、体位変換・移乗・排泄・食事・入浴の5大介助テクニックをまとめました。

どれも「明日から実践できる視点」ばかりですので、まずはできそうなことから意識してみてくださいね。

現場の工夫や声かけひとつで、利用者さんとの関係性も介助のやりやすさも変わってきます。

正解はひとつじゃありません。この記事が、あなたの介護に少しでも役立てばうれしいです!